C’est en 2019 que les autorités ont pour la première fois pris connaissance de potentiels cas de fraude. Le phénomène a d’abord émergé en Suisse romande, où plusieurs prestataires sont actifs. Le canton de Vaud s’est donc associé à d’autres cantons romands pour s’adresser à la Chancellerie fédérale (CF). En 2021, Neuchâtel a décidé d’interdire la collecte professionnelle. Après la pandémie, de plus en plus d’irrégularités ont été annoncées à la CF, y compris en provenance de Suisse alémanique.

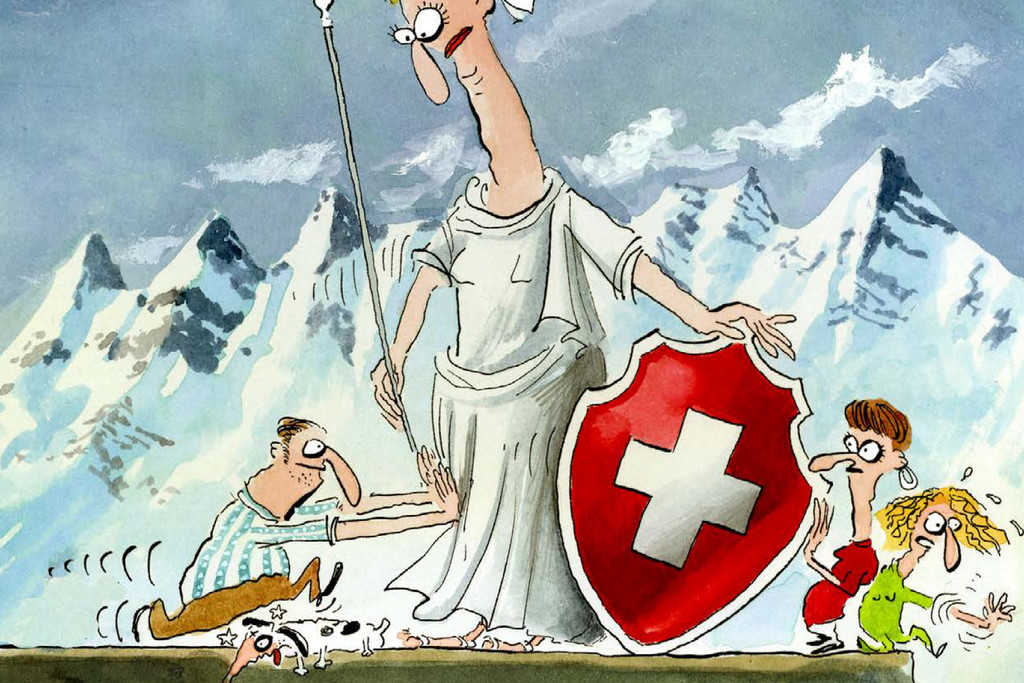

La fraude aux signatures affecte des instruments centraux de la participation politique. Les réactions sont donc virulentes. Il est question de «tremblement de terre politico-démocratique» et de «perte de confiance massive». «L’ampleur de la fraude est effrayante», note Daniel Graf, de la Fondation pour la démocratie directe. Certes, des soupçons de manipulation par des entreprises commerciales existent depuis plusieurs années déjà. «Mais je pensais qu’il s’agissait de cas isolés, qui étaient poursuivis pénalement si nécessaire.» Force est de constater, poursuit-il, que les administrations cantonales et la CF n’ont pas réussi à lutter contre les abus de manière précoce et efficace.

Aucun résultat n’a été faussé

Les entreprises commerciales incriminées sont accusées de fraude électorale, une infraction grave, pouvant être sanctionnée par une amende ou une peine de prison de trois ans. Il faut souligner que dans les cas présents, les résultats n’ont pas été faussés. Il est possible que des initiatives populaires aient illégitimement abouti en votation. Cependant, c’est toujours le peuple qui a eu le dernier mot. «Aucun objet n’a été adopté sans que les Suisses le veuillent», note le politologue Michael Hermann. Aucun bulletin de vote ou électoral n’a été manipulé, et aucun résultat n’a donc été faussé: «Une telle tromperie serait bien plus grave.»

Le système en vigueur favorise les abus, déclare Rahel Estermann, secrétaire générale des Vert-e-s suisses. «Lorsqu’on est rémunéré au nombre de signatures, l’incitation à la falsification est importante.» Relever des noms sur des boîtes aux lettres permet de gagner beaucoup d’argent en peu de temps. «C’est un problème, mais on pourrait par exemple le résoudre au moyen d’un salaire horaire.» À présent, souligne-t-elle, ce sont les collecteurs bénévoles qui font les frais des écarts de conduite portés à la connaissance du public. Et qui se heurtent désormais à une défiance croissante dans la rue. «Quand on récoltait entre 20 et 30 signatures auparavant, on en récolte encore 10 à 15 aujourd’hui.» Daniel Graf confirme cette observation. «De nombreux passants se demandent s’ils ont donné leur signature à une citoyenne engagée ou à un collecteur rémunéré, et ce qu’il adviendra de leurs données.» À défaut de moyens d’action légaux pour lutter efficacement contre les abus, il plaide pour une interdiction du commerce de signatures. «Nous ne devrions pas oublier ce qui fait la force de notre démocratie directe: l’engagement volontaire».

L’autorégulation plutôt que des lois

Jusqu’ici, les responsables politiques n’ont rien voulu savoir d’une interdiction. La Chancellerie fédérale veut désormais agir. Elle entend renforcer le monitoring et le contrôle, mise sur l’autorégulation et a lancé un dialogue permanent avec toutes les parties concernées. L’objectif est d’élaborer un code de conduite jusqu’au printemps 2025. Le Parlement, quant à lui, débattra de l’introduction de directives plus strictes pour les prestataires commerciaux et d’une interdiction et obligation de transparence pour les comités.

Commentaires